|

Diese Seite beschreibt in groben Zügen das Musizieren mittels MIDI-Sequencer.

Der Text ist kein Einsteigerkurs, nur ein erster Einblick. Es gibt hier keine Anleitungen, Kaufempfehlungen oder praktischen Tipps. Ich lege nur dar, wie es etwa funktioniert, was man braucht, und was man erwarten kann. Das Ganze ist eine Ergänzung zu meiner Serie zugehört, als Vorwissen könnten speziell die beiden letzten Teile über elektronische Klangerzeugung und Effekte hilfreich sein.

Zunächst eine Einordnung. Musik lässt sich auf ganz verschiedene Arten machen, von supermühsam bis superbequem. Die althergebrachte Art ist die aufwändigste: Erlernen von Instrumenten, Komposition von Stücken, Üben, Einspielen und Abmischen. Auf der anderen, der „casual“ Seite stehen Musik-Apps mit fertigen Bausteinen zum fröhlichen Kombinieren. Dreimal über den Touchscreen gewischt, und schon sprudelt hippe Musik aus den In-Ears. Der weite Raum zwischen diesen Extremen füllt sich in immer feineren Abstufungen. Je mühsamer die Methode, desto mehr belohnt sie mit kräftigem Eintauchen in die Materie und großem Anteil am Ergebnis. Ob die Musik damit auch besser wird oder mehr Eindruck in der Peer Group macht, sei dahingestellt.

Die Art von Musik, um die es hier geht, bewegt sich in diesem Spektrum irgendwo in der Mitte. Das Grundprinzip ist, einen sogenannten MIDI-Sequencer zum Spielen elektronischer Instrumente zu programmieren. Die Töne werden einzeln festgelegt. Die Möglichkeiten der Komposition sind deshalb unbegrenzt, während die klanglichen Möglichkeiten auf das begrenzt bleiben, was elektronische Instrumente hergeben. Dabei sollte man sich aber vom Wort „elektronisch“ nicht verwirren lassen: auch ein Sampler ist elektronisch, und selbst Orchestermusik kommt zunehmend aus dem MIDI-Sequencer, z.B. im Film.

Elektronische Instrumente, gespielt durch einen MIDI-Sequencer.

|

|

Ausgefeiltere Beispiele findet man auf den Websites der zahlreichen Anbieter. Deren Demotracks kitzeln alles aus den Produkten heraus.

Natürlich ist es eine große Einschränkung, als Instrumente nur elektronische Imitationen und Synthesizer verfügbar zu haben und auch die Virtuosität von Instrumentalisten nur begrenzt nutzen zu können. Die Methode hat aber auch Vorteile, die das unter Umständen aufwiegen. Komposition und Wiedergabe rücken nah zusammen. Wo Mozart auf das Orchester warten musste, um seine Ideen als Ganzes zu hören, ist beim MIDI-Sequencing die „Aufführung“ für den Komponisten immer nur einen Mausklick entfernt. Das gilt auch für mehrspurige Stücke, der MIDI-Sequencer kann alle Spuren gleichzeitig abspielen. Stücke entstehen von der ersten Note an im Sequencer, der also nicht nur die Wiedergabe übernimmt, sondern schon das Werkzeug der Komposition ist.

Weiterhin, und hier dürfte es für manchen interessant werden, muss man nicht zwingend ein Instrument beherrschen. Man hat die Wahl, dem Sequencer die Komposition traditionell über die Klaviatur eines Keyboards oder neumodisch mit der Maus beizubringen. Aber Vorsicht, so bequem das klingen mag: von der Baustein-App ist man damit weit entfernt. Wer ganz schnell zum hitverdächtigen Rambazamba kommen will, ist bei MIDI falsch. Eine Übersicht über die Teilaufgaben gibt es später. Unter anderem befreit das Verwenden der Maus nicht davon, die Feinarbeit des Instrumentalisten zu leisten. Es muss nur nicht mit viel Geschick und Übung in „Echtzeit“ passieren.

Die Instrumenten-Hörprobe hat schon einen Eindruck vermittelt: Es geht recht viel, aber nicht alles, und auch nicht alles gleich gut.

Elektronische Musik ist ein Heimspiel für den Sequencer, und der größte Teil dieser Musik entsteht heute so. Bei elektronischen Instrumenten hat Sequencermusik keinerlei Handicap gegenüber handgemachter Musik, außer dass sie nicht gut als Show aufgeführt werden kann. Alles, was ein Keyboarder kann, kann auch ein MIDI-Sequencer.

Schwierig ist ganz allgemein das Nachbilden nichtelektronischer Musik, weil der Klang dafür nicht nur hübsch, sondern auch authentisch sein muss. Elektronische Instrumente schaffen es immer besser, die Klänge physischer Instrumente nachzubilden. Der verbleibende Abstand ist je nach Instrument verschieden. Für klassische Musik gibt es eine große Auswahl an elektronisch imitierten Instrumenten in einer enormen Preisspanne, wobei die teureren natürlich auch mehr taugen. Man kann also so etwas wie „Sequencerklassik“ produzieren, und sie ist gut genug für Computerspiele, Fernsehdokus und ähnliche Zwecke. Die Schönheit echter klassischer Musik erreicht sie nicht.

Bisher per Sequencer kaum ernsthaft zu realisieren ist ausgerechnet der beliebte Gitarrenpop. Aber auch die virtuellen Gitarren werden besser.

Was MIDI bedeutet, muss man fürs MIDI-Sequencing eigentlich nicht unbedingt wissen. Und nicht jeder, der MIDI-Sequencing betreibt, nennt es auch so. Ich wäre nicht erstaunt, wenn mancher „Beat Maker“ mit dem Begriff nichts anfangen könnte. Trotzdem sei der Hintergrund kurz erklärt.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein Standard für musikalische Steuerinformationen, also Daten, die noch keine Klänge sind, z.B. Noten oder Änderungen von Einstellungen. Ursprünglich diente MIDI zur Kommunikation von Geräten, z.B. wurde es durch MIDI-Verkabelung möglich, zwei Synthesizer gleichzeitig über ein Keyboard zu spielen.

In der Welt der Sequencer löste die Einführung von MIDI in den 80ern eine Revolution aus. Sequencer gab es nämlich schon vorher: Geräte, die über analoge Anschlüsse mit einem Synthesizer verbunden wurden, um diesen zum Abspielen einer programmierten Tonfolge zu bringen. Von einer präzisen und vollständigen Kontrolle des Instruments war man damit aber weit entfernt. Mit der digitalen MIDI-Schnittstelle wurde das nun möglich - der MIDI-Sequencer war geboren. Später wanderte der MIDI-Sequencer als Software in den Computer, und seit den 90ern gibt es auch das andere Ende als Software, die Instrumente, natürlich MIDI-fähig. Seitdem ist es möglich, in einer reinen Software-Landschaft zu musizieren. An der Schnittstelle hat sich dabei aber nichts geändert. Die Gerätschaften eines virtuellen Studios kommunizieren genauso über MIDI wie die eines echten, und der Sequencer verwaltet hier wie dort MIDI-Daten.

Der MIDI-Sequencer ist in aller Regel Teil einer umfassenderen Software zur Musikproduktion, einer sogenannten DAW (Digital Audio Workstation). Diese bringt auch gleich noch andere wichtige Infrastruktur mit, z.B. das virtuelle Mischpult, sodass sich der gesamte Prozess bis zum fertigen Stück unter dem Dach der DAW abwickeln lässt. Daneben hat eine moderne DAW als eierlegende Wollmilchsau der Musikproduktion auch Funktionen, die beim reinen MIDI-Sequencing brach liegen, die stören aber nicht allzu sehr. (Und vielleicht liegen sie auch gar nicht für immer brach, weil man z.B. doch mal etwas Gesang oder ein paar Akkorde auf der Gitarre einbauen möchte.)

Insgesamt spielen innerhalb der DAW folgende Komponenten zusammen, um Sequencermusik hervorzubringen:

1. Die MIDI-Daten.

Die MIDI-Daten sind das Programm, das der Sequencer abspielt.

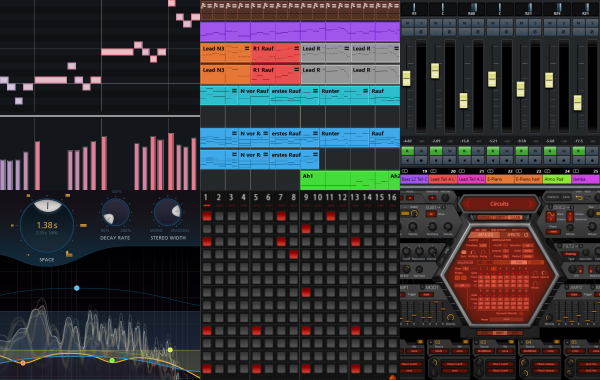

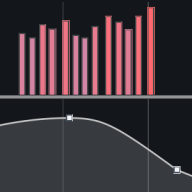

Beginnen wir mit der Kurve ganz unten im Bild: das ist eine Automation. Die meisten Instrumente haben Einstellungen, z.B. die Cutoff-Frequenz bei einem Synthesizer. Die Änderung einer solcher Einstellung kann für einen bestimmten Zeitpunkt programmiert werden, oder eben per Kurve eine allmähliche Änderung.

Was in der oberen Hälfte zu sehen ist, sind die Noten. Wie bei der traditionellen Notenschrift läuft die Zeitachse nach rechts, und die Tonhöhe steigt nach oben hin. Jeder Balken ist eine Note. Dass diese Form, die sogenannte Piano Roll, statt der traditionellen Notenschrift benutzt wird, hat einen guten Grund. Die Notenschrift ist für Sequencermusik zu ungenau. Sie ist eine grobe Vorlage für den Instrumentalisten, der die steifen Achtel- und Sechzehntelnoten mit einem gekonnten Timing versieht. Das leisten elektronische Instrumente natürlich nicht, sie spielen die Noten genau so ab, wie sie ihnen geliefert werden. Deshalb muss das gewünschte Timing in den Noten-Daten schon enthalten sein. Die Noten müssen sich vom Raster lösen und beliebig beginnen und enden können. Bei der Piano Roll ist das der Fall.

Die senkrechten Balken darunter sind auch ein Teil der Noten, nämlich die zugehörigen Intensitäten. Auch diese werden bei herkömmlicher Musik vom Instrumentalisten live eingebracht und müssen bei Sequencermusik schon vor dem Ablauf des Sequencers festgelegt werden.

So würde die Piano-Hörprobe aus der Einleitung klingen, würde man das Instrument mit traditionellen Noten füttern, statt die Möglichkeiten der Piano Roll zu nutzen. Keine Interpretation. Strenges Zeitraster, einheitliche Intensität. (Die Anschläge sind tatsächlich alle gleich laut. Dass manche viel zu laut und andere viel zu leise wirken, ist ein psychologischer Effekt.)

|

|

Nachdem es also fürs MIDI-Sequencing schon nicht zwingend nötig ist, ein physisches Instrument spielen zu können, ist nun auch die zweite vermeintliche Hauptvoraussetzung des Komponierens, das Beherrschen der guten alten Notenschrift, verzichtbar, und diese sogar noch mehr als die andere.

Zum Anlegen der MIDI-Daten gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten. Zum einen lassen sie sich direkt mit der Maus in die Piano Roll einzeichnen. Zum anderen können Sie mit dem Keyboard eingespielt werden, wobei alle Einzelheiten erfasst und gespeichert werden: die gespielten Noten mit ihren exakten Zeitpunkten, Längen und Anschlagstärken sowie die Arbeit mit Pedalen und Reglern. So, wie der Pianist die Beethoven-Sonate direkt auf dem Digitalpiano spielen kann, kann er sein Spiel im Sequencer aufzeichnen und diesen anschließend das Digitalpiano spielen lassen. Das Ergebnis ist identisch. Die beiden Techniken, Maus und Keyboard, lassen sich auch kombinieren: Erst wird mit dem Keyboard eingespielt, dann mit der Maus optimiert oder modifiziert.

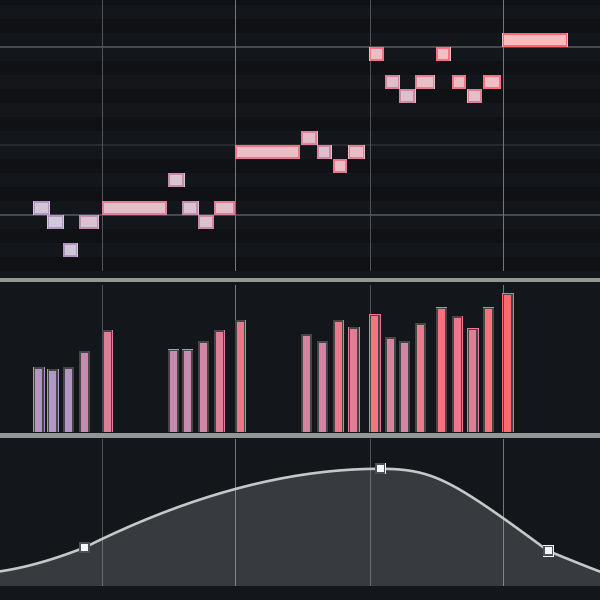

Die MIDI-Daten sind in Blöcken gruppiert, die bequem arrangiert und auch kopiert werden können, was bei der typischen zyklischen Struktur von Popmusik sehr praktisch ist.

2. Die Instrumente.

Bei den Instrumenten handelt es sich um Synthesizer und Sampler sowie Mischformen davon.

In der Regel ist eine Einarbeitung nötig - kaum ein Instrument hat weniger als 20 Einstellungen, viele haben sehr viel mehr.

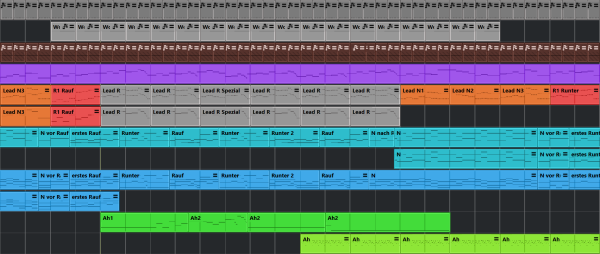

Manche Instrumente bringen selbst schon einen rudimentären Sequencer mit. Außerhalb von Sequencermusik ist das eine wichtige Technik. Sie erlaubt es dem Keyboarder, mit nur einem Tastendruck eine ganze Abfolge von Tönen oder Beats erklingen zu lassen, meistens als Endlosschleife wiederholt.

Bei Sequencermusik ergibt sich in solchen Fällen eine Schachtelung: Sequencer im Sequencer. Das funktioniert und hat durchaus seinen Platz. Die Sequencer der Instrumente mit ihren eingeschränkten Möglichkeiten können die Dinge sehr übersichtlich machen, z.B. bei einem Drumcomputer.

Jedes Instrument hat im MIDI-Sequencer seine eigene Spur mit MIDI-Daten. Beim Ablauf des Sequencer empfangen die Instrumente ihre Daten und erzeugen die geforderten Klänge. An dieser Stelle im Signalfluss hat das Musikstück seine technische Besonderheit als Sequencermusik verloren und durchläuft nun ähnliche restliche Prozessschritte wie normale Studiomusik.

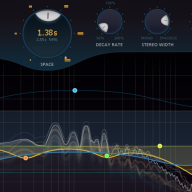

3. Die Effekte.

Im Gegensatz zu einem Instrument erzeugt ein Effekt keinen neuen Klang, sondern nimmt Änderungen an einem Klang vor, fügt z.B. einen Nachhall hinzu. Ein Effekt kann entweder auf den Klang eines einzelnen Instruments, den einer Gruppe von Instrumenten oder den des ganzen Mixes angewandt werden.

Effekte sind im Allgemeinen nicht ganz so kompliziert wie Instrumente, dafür kommen sie in größerer Zahl zum Einsatz. Wie die Parameter der Instrumente können auch die Parameter der Effekte durch den Sequencer gesteuert werden.

Entgegen dem, was der Name suggeriert, dienen Effekte nicht nur dazu, den Klang interessant zu machen. Sie können auch Probleme beseitigen und einfach ein angenehmes Hörerlebnis bewirken. Ein Paradebeispiel ist der Equalizer. Ohne Effekte entsteht keine gute Musik.

Instrumente und Effekte sind bei einer typischen DAW als Plug-Ins ausgeführt. d.h. es können zugekaufte Produkte eingebunden werden. Auch kostenlose Plug-Ins gibt es einige. Die Einbindung erfolgt über eine Schnittstelle, die neben den MIDI-Daten auch die Klänge transportiert. Die wichtigsten Plug-In-Schnittstellen sind VST und (in der Apple-Welt) AU. Die meisten DAWs verfügen über eine dieser Schnittstellen, Plug-Ins bieten meistens beide.

Daneben ist es wie in alten Zeiten natürlich weiterhin möglich, Hardware per MIDI in ein Projekt einzubauen. Das kann z.B. für analoge Geräte interessant sein, weil die einen Hauch anders klingen als die Algorithmen der Computerwelt. Allerdings ist Hardware umständlicher als Software, und auch die Preise liegen in ganz anderen Regionen.

4. Der Mixer.

Das virtuelle Mischpult. Hier fließt alles zusammen. Jede Spur erhält ihren Platz im Mix: eine Lautstärke und eine Position im Stereo-Panorama.

Aber ja. Was ich hier beschrieben habe, ist die nackte MIDI-Sequencerei. Tatsächlich lassen sich aber alle Techniken des Musikmachens innerhalb eines Stücks mischen. Auch der Einsatz fertiger Bausteine, sogenannter Loops, ist mit jeder DAW möglich. Beliebt ist z.B. die Kombination aus ein paar Sequencerspuren, ein paar Spuren mit Loops (z.B. für den Beat) und klassisch aufgezeichnetem (Sprech-)Gesang.

Loops gibt es in zwei Arten: Audio und MIDI. Audio-Loops sind fertige Soundschnipsel. Sie klingen fantastisch, sind aber unflexibel. MIDI-Loops bestehen nur aus Noten und eventuell etwas Automation, deshalb können sie mit beliebigen Instrumenten gespielt sowie an Tonart und Tempo angepasst und sogar modifiziert werden. Für den guten Klang muss man aber selbst sorgen.

Die mit Abstand wichtigsten Instrumente für die Verwendung von Loops sind die Drumcomputer und virtuellen Schlagzeuge. Solche Instrumente bringen oft Tausende von Loops mit.

Einiges ist schon klar geworden, anderes vielleicht weniger. Allgemein sollte man allzu laienhafte Vorstellungen davon, was es bedeutet, Musik zu machen, möglichst bald hinter sich lassen und nicht überrascht sein, über immer neue Aufwände zu stolpern, die in diesen Vorstellungen nicht vorkamen. Manches ist einfacher als man denkt, anderes dafür erheblich kniffliger oder arbeitsintensiver. Der Weg zu fertiger Musik ist weit, besonders für einen Anfänger, der ihn im Zickzack geht.

Herkömmliche Musik entsteht aus dem Zusammenspiel von vier Künstlern: Instrumentenbauer, Komponist, Interpret und, sofern es nicht gerade um den Abend im Opernhaus oder Jazzclub geht, Toningenieur. In gewisser Weise finden sich all diese Künste auch bei Sequencermusik wieder. Man ist also kein Komponist, sondern hat ein viel breiteres Arbeitsspektrum. Man ist alle vier in Personalunion:

Der Instrumentenbauer. Elektronische Instrumente haben oft zahlreiche Parameter. Deren Einstellung ist keine rein stilistische Wahl zwischen lauter wundervollen Varianten, sondern die Suche nach Leuchttürmen im Elend. Zum Glück kann man dabei auf die Vorarbeit von Profis aufbauen, denn Sätze von vorteilhaften Einstellungen werden zu fast jedem Instrument mitgeliefert, teilweise mehr als tausend. Häufig wird man mit der Konstruktion eines Klangs nicht bei Null beginnen, sondern einen dieser Factory Sounds wählen und anpassen. Aber schon das Wählen kann sich zum mittleren Problem auswachsen. Wer zehntausend Klänge in der Hinterhand hat, kann darauf nicht so zielsicher zugreifen wie der alte Bach auf eine Querflöte. Er muss sich vielmehr einer zeitraubenden Kombination aus Vorselektion, Kategorisierung und Durchprobieren bedienen. Leider weiß man im Voraus nicht unbedingt, welche Vorbereitungen sich am Ende rentieren.

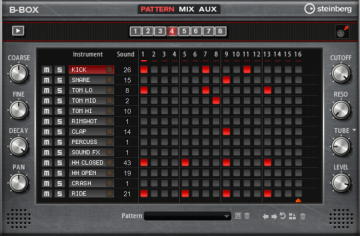

Diese Klänge stammen alle vom gleichen Synthesizer, nur verschieden eingestellt. Das Instrument hat, den internen Sequencer nicht mitgezählt, etwa 200 Einstellungen, was für einen größeren Synthesizer keine unübliche Zahl ist.

|

|

Der Komponist. Hier liegt die Schwierigkeit weniger darin, eine Idee zu haben, als von der Idee zum kompletten Werk zu gelangen. Das ist bei Musik nicht anders als bei anderen kreativen Betätigungen. Eine nette 15-Sekunden-Passage aus einer Melodie und ein paar Akkorden entsteht oft schnell, aber damit hat man nicht den Großteil der Arbeit hinter sich. Ein typisches Popstück wabert, kreischt und scheppert in Dutzenden von Spuren und hat, wie man weiß, mehrere Minuten Spielzeit. All das fällt nicht vom Himmel. Wer z.B. das Spiel eines realen Schlagzeugs nachbilden möchte, und zwar möglichst passend zum Stück, kann allein damit schon einige Zeit verbringen. Vorgefertigte Loops erleichtern die Komposition, aber auch diese Abkürzung gibt es wieder nur zum Preis anderen Aufwands - ein Klassiker ist das Durchhören riesiger Drumloop-Sammlungen. Übrigens: Das Fehlen von Gesang (bei reiner Sequencermusik) macht die Sache nicht einfacher. Eine hinreichende Komplexität für spannende Musik ist instrumental aufwändiger als mit Stimme und Text.

Der Interpret. Die Art der Interpretation hängt vom Stil ab, aber ganz ohne Interpretation entsteht kaum anhörbare Musik. Bei klavier- oder gitarrenähnlichen Klängen im Vordergrund kann es nötig sein, jede einzelne Note anzufassen und mit einem individuellen Timing und einer individuellen Intensität zu versehen. Beim Techno-Kracher kann man sich das vielleicht sparen, dafür wollen dort die Parameter der Synthesizer geschickt automatisiert sein.

Der Toningenieur. Ein weiterer Aspekt, den man als Einsteiger kaum auf dem Plan hat. Die Abmischung entscheidet über den Klang, und der Klang prägt ein Popstück. (Zitat Eddie Van Halen: „It's all about sound. It's that simple.“) Sowohl die Bedeutung als auch die Schwierigkeit sind erheblich - nicht umsonst sind begnadete Toningenieure reich und berühmt geworden. Die Musik, die man kennt, klingt nicht deshalb durchweg gut, weil guter Klang einfach ist, sondern weil schlecht klingende Musik nicht bekannt wird. Der Umgang mit Mischpult und Effekten ist eine Wissenschaft und eine Kunst.

Dazu direkt ein Beispiel aus meinem eigenen Lernprozess. Zuerst eine Passage aus einem frühen Mix. Zu dieser Zeit ist mir nicht einmal aufgefallen, wie schlecht das ist. Danach die spätere, verbesserte Version, auch diese sicher anfechtbar.

|

|

Das Ganze wird umso schwieriger, je weiter man sich von ausgetretenen Pfaden entfernt.

Theoretisch könnte man diesen Teil outsourcen und die Musik vom Profi abmischen lassen, und bei handgemachter Musik ist das nicht unüblich. Bei Sequencermusik ergibt es aber wenig Sinn, glaube ich. Die Stücke entstehen ja von vornherein in der DAW und sind nach wochenlanger Arbeit durchsetzt von Hochpassfiltern, Delays, Automatisierungen usw. Der Profi verbringt mit einem Stück nur wenige Stunden und wird dieses Gebilde nicht in der gleichen Raffinesse rekonstruieren können, geschweige denn in der Art, wie es gedacht ist. (Die Argumentation, man solle als Laie nicht selbst abmischen, weil es an Erfahrung mangelt, gilt für den MIDIaner nicht im gleichen Maße wie z.B. für eine Rockband, denn bei seiner Arbeit sind viele Bestandteile des Abmischens schon ganz alltäglich.)

Soviel zu den Teilaufgaben fachlicher Art. Es ist ein Kampf an vielen Fronten, und vielleicht wirkt diese geballte Ladung ein wenig abschreckend. Aber letztendlich ist alles machbar und zum größten Teil auch spannend, je nach persönlichen Vorlieben. Ich glaube, es ist besser, sich der Größe eines Projekts bewusst zu sein, als es zu unterschätzen. Das Unterschätzen kann nämlich zu Ungeduld bis hin zum Scheitern führen, ich spreche da aus eigener Erfahrung.

Ach ja: Falls man die Hoffnung auf irgendeine Art von Erfolg hegt, gesellen sich dazu noch Marktschreierei und Klinkenputzen von nach oben offenem Umfang.

Nun ja, konkretes Wissen braucht man zum Einstieg erst mal nicht unbedingt. Das Wissen kann man sich nach und nach erarbeiten. Learning by Doing, wie es so schön heißt. Man sollte aber gewisse Voraussetzungen mitbringen, sonst wird bei der Geschichte nicht viel herauskommen. Ein Genie muss man nicht sein, auch nicht für die Komposition, aber Kreativität und Musikalität sind natürlich von Vorteil, daneben auch Durchhaltevermögen für die unvermeidlichen Durststrecken, denn es macht leider nicht alles Spaß, das nötig ist. Außerdem sollte man nicht gerade an Technikphobie leiden, eine leistungsfähige DAW kann schon mal mit einem 1000-seitigen Handbuch daher kommen.

Auf lange Sicht und insbesondere, um Projekte zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen, sind ungefähr folgende Kenntnisse nötig:

Man kann Sequencermusik mit ganz unterschiedlichem Umfang an Ausstattung machen. Die Investitionen können den Bereich eines Kleinwagens erreichen. Es geht für den Anfang aber auch sehr viel bescheidener. Absolut unverzichtbar ist nur die DAW. (Das Vorhandensein eines Computers und irgendwelcher Lautsprecher oder Kopfhörer setze ich voraus.) Die DAW bringt alles mit, was zum minimalen Setup gehört, darunter ein paar Instrumente und die wichtigsten Effekte. Die günstigsten DAWs liegen preislich im zweistelligen Bereich. Empfehlenswert ist die Einsteigerversion einer Profi-Software, auf die man bei wachsendem Interesse upgraden kann, ohne dass die vorhandenen Projekte verloren gehen oder Schaden nehmen. Es gibt etwa zehn beliebte DAWs, ein Überblick mit Vor- und Nachteilen sollte im Web zu finden sein.

Die erste nützliche Ergänzung ist ein MIDI-Masterkeyboard. Das gilt auch für Nichtkeyboarder, zum Experimentieren kann ein Keyboard sehr praktisch sein. Gut sind 49 oder 61 Tasten in Standardgröße, keine Mini-Tasten. Es wird also voll auf dem Tisch. Auch Masterkeyboards beginnen im zweistelligen Preisbereich. Der Nutzen hängt aber vom Stil ab, mancher Klangkünstler kommt auch ohne Keyboard aus.

Mit dieser Grundausstattung kann man schon viel Spaß haben. Ergebnisse, mit denen man wirklich zufrieden ist, entstehen damit aber eher nicht. Vor allem lassen die von der DAW mitgebrachten Instrumente und Effekte diverse Wünsche offen. Selbst wenn z.B. eine DAW für 100 € neben all ihren Funktionen und 300 anderen Klängen auch schon ein Klavier mitbringt, taugt dieses sehr wahrscheinlich nicht so viel wie ein Klavier-Plug-In, das alleine schon 200 € kostet. Deshalb ist es absolut normal, die DAW mit Plug-Ins von Drittherstellern zu bestücken und dafür letztendlich viel mehr Geld auszugeben als für die DAW selbst. Tipp: Beim Kauf von Plug-Ins sollte man ein Auge auf attraktive Bundles haben, die manchmal nur einen Bruchteil der Summe ihrer Bestandteile kosten.

Dann gibt es im Billig-Setup noch eine zweite Schwachstelle, auch wenn man diese nicht unbedingt bemerkt. Es kommt bei Musik extrem auf den Klang an, deshalb sollte man diesen auch möglichst genau hören und beurteilen können. Hierfür gibt es spezielle Lautsprecher, in der Regel verwendet man sogenannte Nahfeldmonitore. Zusätzlich kann man Kopfhörer einsetzen. Als einzige Abhöre sind Kopfhörer problematisch, da der Tiefbass fehlt und scheußlich klingen kann, ohne dass man es merkt. Typischerweise legt man sich zum Anschluss der Lautsprecher und Kopfhörer auch ein separates Audio-Interface zu, statt sie über den billigen Onboard-Soundchip des Computers laufen zu lassen. Weiterhin muss das Heimstudio mit Akustikelementen optimiert werden. Einem Knauser wird hier ordentlich die Suppe versalzen. Vielleicht kann man bei den Plug-Ins noch sehr sparsam sein, wenn man geschickt wählt und bei elektronischer Musik bleibt. Aber bei Lautsprechern und Raumakustik wird es mit Minimalismus und Billigkram schwierig.

Letztendlich kommt man mit gewissen Ambitionen um vierstellige Kosten kaum herum. Das Geld ist aber gut angelegt, die meisten Anschaffungen leisten über viele Jahre treue Dienste. Rein quantitativ hat der Technikberg sowieso eine natürliche Grenze, nämlich bei dem, was man noch überblickt und beherrscht. Meine Einschätzung: Wer nicht gerade ein bettelarmer Student ist oder mit einem Orchester konkurrieren will, hat nach einer anfänglichen Orientierungsphase bald alles zusammen, was er braucht. Man hört dann nicht auf zu kaufen, aber wirklich wichtig ist das nicht mehr. Die Faktoren, durch die man begrenzt und gebremst wird, heißen nicht Geld und Ausrüstung, sondern Unwissen, Trägheit und Einfallslosigkeit.

Konkretere Empfehlungen gibt es hier nicht, nur noch einen Hinweis. MIDI-Sequencing ist sehr software-nah, weil es sowieso am Computer passiert. Das darf man als Glück betrachten, denn in Software sind fantastische Instrumente möglich. Es gibt eine riesige Auswahl an Produkten, die zusammen ein sehr breites Klangspektrum abdecken, vom virtuellen Cello und dem klassischen Synthesizer im 70er-Jahre-Stil bis hin zur ungewöhnlichen Granularsynthese und abgefahrenen Effektgeneratoren. Die Einbindung in die DAW ist perfekt, und das alles gibt's zum moderaten Preis, besonders im Bundle. Nicht zu vergessen die Tatsache, dass man ein Plug-In in mehreren Instanzen gleichzeitig einsetzen kann. Viele MIDIaner arbeiten komplett „In the Box“, nur mit Software, so auch ich (siehe Bild). Hardware wie z.B. ein physischer Synthesizer kann für Leute mit entsprechenden Vorlieben auch ihren Reiz haben (Stichworte Flair, Haptik, „Mojo“) ist aber keine Notwendigkeit.

Klipp und klar: Man macht es zum persönlichen Vergnügen. Alle darüber hinaus gehenden Erwartungen wie eine Fangemeinde oder nennenswerte Einkünfte sind unrealistisch. Es sei denn, man ist ein bekannter Fußballer oder ein Influencer mit hunderttausend Followern, oder es gibt einen anderen Grund, aus dem schon vor der Musik feststeht, dass sie gehört werden wird.

Auf den ersten Blick ist die Situation vielversprechend: Mit den digitalen Vertriebswegen ist es sehr einfach geworden, Musik zu veröffentlichen. Tatsächlich hat sich dadurch aber nur die Art der Schwierigkeit geändert. Früher musste man ein Label finden, was nahezu unmöglich war. Heute kann man Musik ohne Label direkt bei den großen Streaming-Plattformen einstellen, wo sie jeder hören und zwischen Shakira und Ed Sheeran in die Playlist einbauen kann. Nur: diese Möglichkeit hat sich für alle eröffnet, die Musik machen, von den Besten bis zu den Schlechtesten. Man tritt gegen eine schier unendliche Konkurrenz an. Auf jede Berühmtheit aus den Streaming-Charts kommen Tausende, von denen man noch nie gehört hat und nie hören wird. Im Laufe der letzten Jahre wurde so viel Musik veröffentlicht wie in allen vorangegangenen Popmusik-Jahrzehnten seit Elvis zusammen. Pro Monat kommen etliche hunderttausend neue Stücke hinzu. Wer seine Veröffentlichungen nicht einschlägig bewerben kann, geht in dieser Flut unter. Auch da unterscheidet sich Musik nicht von anderen kreativen Betätigungen.

Klar kann und möchte man sich bei Musik um das Erlebnis für den potenziellen Hörer bemühen. Die Sache sollte aber genug Spaß machen, dass sie auch dann nicht umsonst war, wenn solche Hörer sich nicht in nennenswerter Zahl finden.

Ja, das war alles etwas abstrakt, aber es ging ja auch nur um einen Überblick. Zur konkreten Arbeit mit DAW, MIDI-Daten, Instrumenten und Effekten gibt es im Web zahlreiche Anleitungen, auch für Einsteiger, sei es als Video oder Website. Ergiebige Suchbegriffe sind z.B. „music production“ und „beat making“. Manche behandeln nicht nur MIDI, sondern sind mit Recording vermischt, dann überspringt man eben, was man nicht braucht. Viele Tutorials sind DAW-spezifisch, und mit der Entscheidung für eine DAW eröffnet sich auch diese Welt - die natürlich für eine populäre DAW größer ist als für eine ausgefallene.