|

| Zurück zu Teil |

Teil 9

|

Player einrichten

Alternative Playlist

|

Eins der vier großen Pop-Instrumente fehlt noch, das Keyboard, und dieses Instrument fällt aus dem Rahmen. Wenn der Keyboarder eine Taste drückt, dann bewegt sich nichts, es schwingt keine Saite und kein Fell. Es fließt nur Strom durch Schaltkreise. Wie auf diese Art Töne entstehen, werden wir uns hier ansehen.

Dabei ist das Keyboard nur eine Möglichkeit, elektronische Klänge auszulösen. Eine zweite wichtige, die z.B. in der elektronischen Musik massiv zum Einsatz kommt, ist der Sequencer, d.h. die Abfolge der Töne wird am Computer programmiert. Es wird hier deshalb nicht speziell um das Keyboard gehen, sondern ganz allgemein um elektronische Klangerzeugung.

Es gibt zwei prinzipielle Wege, Töne für Musik zu erhalten, ohne dass da ein Musiker mit einem Instrument sitzt. Der erste ist naheliegend: Man spielt eine Aufzeichnung ab. So, wie sich komplette Songs aufzeichnen lassen, geht das natürlich auch mit einzelnen Tönen oder Phrasen. Die liegen dann als Konserve vor, sogenannte Samples, und können auf Knopfdruck abgespielt werden.

Einzelne Umsetzungen dieser Idee gab es schon früh, mit verwegenen Konstruktionen z.B. auf der Grundlage von Tonbändern.

Die Flötenklänge am Anfang des Songs stammen von einem Mellotron, einem Gebilde aus einer Klaviatur und einer ganzen Batterie von rudimentären Tonbandgeräten, die ihr Band jeweils auf Tastendruck abspielen.

Aber erst die Fortschritte der Computertechnik eröffneten das ganze Potenzial des Sampling – in den 80ern war ein Sampler nichts anderes als ein spezialisierter Computer. Heute sind die leistungsfähigsten Produkte Software.

Die Idee ist bestechend: Sobald alle Töne eines Instruments als Samples vorliegen, können damit prinzipiell die gleichen Folgen von Tönen gespielt werden wie mit dem Instrument selbst, z.B. über ein Keyboard. Die Umsetzung ist freilich mit diversen Problemen behaftet.

Problem 1: Die Länge eines Samples entspricht sehr wahrscheinlich nicht der Haltedauer des Tons in einem Stück. Kritisch ist vor allem, wenn es zu kurz ist. In diesem Fall wird ein Teil der Aufzeichnung in eine Schleife versetzt. Das muss geschickt gemacht werden, damit die Schleife nicht als solche hervorsticht.

Problem 2: Bei einem physischen Instrument kann der Spieler den Klang variieren. Das Offensichtlichste ist dabei die Lautheit, die sich bei den meisten Instrumenten auf irgendeine Weise beeinflussen lässt. Darin liegt ein wichtiges Gestaltungsmittel. Auch Sampling sollte deshalb eine variable Lautheit ermöglichen. Man könnte – einfache Idee – die gleichen Samples für leises Spiel leise und für lautes Spiel laut abspielen. Das funktioniert aber nicht gut, es klingt in der Regel nicht realistisch. Eine hart angeschlagene Taste auf dem Klavier klingt nicht nur lauter als eine sanft angeschlagene, sondern auch anders, eben härter. Das Problem lässt sich mindern, indem nicht nur ein Sample pro Ton aufgezeichnet wird, sondern ein ganzer Satz mit verschieden lautem Spiel.

Ein einzelnes Klaviersample in verschiedenen Lautstärken. Klingt eher nach einem Klavier, das vorbei schwebt, als nach dynamischem Spiel.

|

|

Verschiedene Samples von verschieden starken Anschlägen.

|

|

Allerdings bringt das wieder neue Probleme. Erstens vervielfachen sich der Speicherbedarf und der Aufwand der Aufnahme. Zweitens erfolgt der Übergang zwischen sanfteren und härteren Tönen mit dieser Technik nicht allmählich, sondern sprunghaft beim Wechsel zwischen den Samples. Das kann unnatürlich klingen.

Problem 3: Bei einem physischen Instrument ist der Klang der Töne auch dann nicht identisch, wenn der gleiche Ton gleich intensiv gespielt wird. Der Klang variiert. Sobald ein Ton mehrfach im Musikstück auftritt, machen sich diese Variationen bemerkbar. Sie lassen die Musik lebendig klingen. Wenn dagegen der gleiche Ton immer vom gleichen Sample stammt, dann fällt das je nach Komposition mehr oder weniger unangenehm auf. Regelrecht gruselig wird's, wenn sich ein Ton in schneller Folge wiederholt. Hier ein Beispiel vom Schlagzeug, einem sehr beliebten Sampling-Instrument.

Ein Trommelwirbel, der ein einzelnes Sample wiederholt.

|

|

Das klingt wie eine Kreuzung aus Schlagzeug und Maschinenpistole. In manchen stilistischen Nischen ist der Effekt durchaus willkommen, in der Regel aber nicht. Die übliche Lösung besteht darin, für jeden Ton und jede Anschlagstärke wiederum mehrere Samples aufzunehmen und diese reihum („Round Robin“) oder in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.

Ein Trommelwirbel mit vier zufällig wechselnden Samples.

|

|

Das allerdings vervielfacht Aufwand und Speicherbedarf ein weiteres Mal. Wollte man z.B. die 88 Tasten eines Klaviers mit jeweils zehn verschiedenen Anschlagstärken und einem fünfer Round Robin anbieten, dann müssten 88×10×5 Samples aufgezeichnet und in das System eingebunden werden, das sind über 4000. Und ein vollwertiges Klavier wäre das noch lange nicht, z.B. wäre ein weiterer Satz von 4000 Samples für una corda nötig. Wohlgemerkt: Wir sprechen hier von einem einzigen Instrument. Sampling ist eine Materialschlacht. Manche Software wird im Bundle mit einer Festplatte oder einem großvolumigen USB-Stick verkauft, weil das der einzige vernünftige Weg ist, die Datenmenge zum Käufer zu bekommen.

Je nach Anspruch an den Klang kann es genügen, nur einen Teil der Töne zu sampeln, z.B. nur jeden dritten auf der chromatischen Leiter, und die dazwischenliegenden Töne durch eine leichte Modifikation der Tonhöhe zu gewinnen. Jeder Sampler erlaubt deshalb das Abspielen mit veränderter Tonhöhe. Der Haken an der Sache: Je stärker die Tonhöhe verändert wird, umso unnatürlicher wird der Klang (Micky-Maus-Effekt). Für ein hochwertiges Instrument kann schon die Veränderung um einen Halbton zu viel sein, sodass doch jeder Ton gesampelt werden muss.

Ein Klaviersample mit zunehmend manipulierter Tonhöhe. Es klingt immer weniger nach Klavier.

|

|

Allgemein gilt: Je realistischer ein physisches Instrument nachgebildet werden soll, umso aufwändiger und teurer wird das Unterfangen. Trotzdem lohnt es sich, und selbst Orchester-Libraries für tausende Euro sind spottbillig im Vergleich zu einem echten Orchester. Wenn heute jede obskure Fernsehdoku von opulenten Streichern und Bläsern untermalt ist, dann ist das dem Sampling zu verdanken.

Neben ihrer Funktion zur Nachahmung realer Instrumente können Sampler auch kreativ eingesetzt werden. Klänge lassen sich beschneiden, loopen, verfremden, mit anderer Geschwindigkeit oder rückwärts abspielen. Nicht zu vergessen: Durch die Möglichkeit, Samples in verschiedener Tonhöhe abzuspielen, wird fast jedes Geräusch zum potenziellen Musikinstrument…

Ein einzelnes Sample in verschiedenen Tonhöhen.

|

|

Nun zur zweiten Art, ohne physisches Instrument zu Tönen zu gelangen. Was ist ein Ton? Nichts anderes als eine Luftschwingung. Ein Lautsprecher kann derlei erzeugen, dazu braucht es nur eine elektrische Schwingung als Eingangssignal. Diese wiederum lässt sich technisch hervorrufen, fertig ist der synthetische Klang. Die ersten Ansätze von Synthese waren elektromechanischer Art, z.B. bei der Hammondorgel. In den 60ern kam dann die Elektronik, zunächst in Form von Oszillatorschaltungen, also analoger Technik. Die Geräte dieser Zeit waren ähnliche Möbel wie die damaligen Computer.

Der Song enthält diverse Auftritte eines voluminösen Moog-Synthesizers. Technik für Reiche und Berühmte – dass hier die Beatles spielen, ist kein Zufall.

In den 70ern wurden die Synthesizer dann handlich und bezahlbar. In den 80ern gesellten sich digitale Geräte dazu, in den 90ern reine Softwareprodukte mit nochmals mehr Sound fürs Geld. Alle Hörproben auf dieser Seite stammen von Software-Synthesizern.

Über die Jahrzehnte wurden diverse Methoden für die Synthese entwickelt, aber die meisten Synthesizer beruhen in erster Linie noch immer auf dem gleichen Prinzip wie der Moog der Beatles, der sogenannten subtraktiven Synthese.

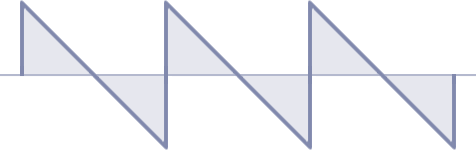

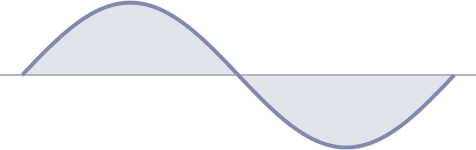

Ausgangspunkt ist dabei die Schwingung eines Oszillators. Diese kann sehr einfach sein, wichtig ist nur, dass sie ein breites Spektrum an Frequenzen enthält. Extrem beliebt ist z.B. eine Schwingung in Sägezahnform:

Mit 330 Hz (Ton E4) klingt die so:

|

|

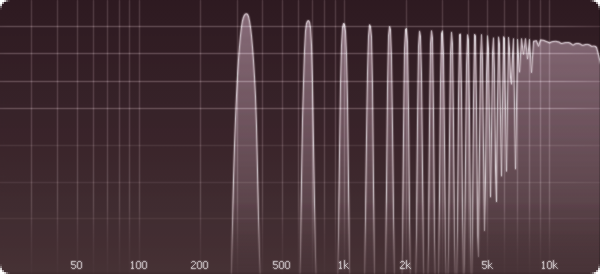

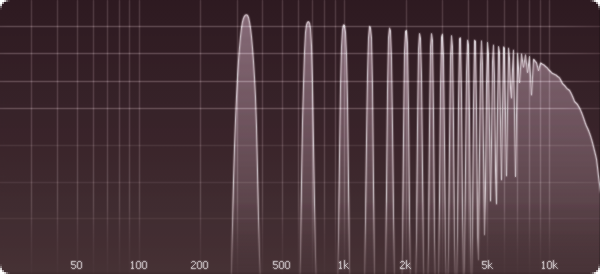

und hat dieses Frequenzspektrum:

Schwingungen lassen sich mit diversen Maßnahmen modifizieren. Wir werden ein paar davon anwenden und sehen, was aus dem garstigen Sägezahn werden kann.

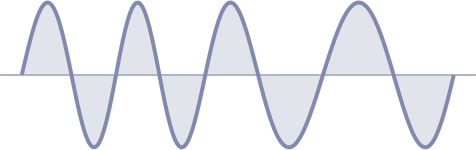

Der erste Eingriff ist jener, dem die subtraktive Synthese ihren Namen verdankt. Das Spektrum des Oszillators ist nämlich nicht dazu gedacht, in dieser Form zum Hörer zu gelangen. Es stellt eine Art von Menü dar, aus dem die Frequenzen des eigentlichen Klangs zusammengestellt werden. Das läuft darauf hinaus, die nicht gewünschten Frequenzbereiche zu entfernen – zu subtrahieren. Was in der Theorie ein bunter Strauß von Möglichkeiten ist, bedeutet in der Praxis meistens, einen simplen Tiefpassfilter überzustülpen. Entfernt werden also hohe Frequenzen. Genau das werden wir hier auch tun, allerdings nur dezent, also mit einer hohen Grenzfrequenz (englisch „Cutoff“). Das Spektrum sieht danach so aus, die hohen Frequenzen sind gedämpft:

Der Klang ist etwas dumpfer geworden, weniger aggressiv:

|

|

Als nächstes lassen wir mehrere Oszillatoren, nämlich acht, im Ensemble spielen. Das nennt sich Unison. Die Frequenzen müssen dazu leicht verschieden sein, sonst würde der Klang gleich bleiben und nur lauter werden. Die Schwingungen der Oszillatoren überlagern sich, der Klang wird fülliger und wegen der unregelmäßigen Interferenzen zwischen den Schwingungen auch lebendiger. Die acht Klangquellen verteilen wir gleichmäßig im Raum zwischen Links und Rechts, wodurch der Synthesizer vom Mono- zum Stereoinstrument wird.

Außerdem soll der Ton nicht mehr schlagartig einsetzen und abbrechen wie ein Wackelkontakt, sondern sanft ein- und ausgeblendet werden, um natürlicher zu wirken.

|

|

Aha, das klingt schon gefälliger, ein bisschen wie ein Streichinstrument. Jetzt noch ein paar Effekte (Resonanz, Chorus, Delay), und das Ganze als netter Moll-Akkord:

|

|

Weitere Tricks könnten den Klang in verschiedene Richtungen weiter entwickeln:

Veränderung eines Parameters während des Tons. Hier wandert die Cutoff-Frequenz erst schnell nach oben und dann etwas langsamer wieder nach unten („Filter Sweep“).

|

|

Rhythmisches Schwanken eines Parameters, hier der Cutoff-Frequenz („Wahwah“).

|

|

Schwanken der Tonhöhe („Vibrato“).

|

|

Hartes Ein- und Ausblenden in Verbindung mit einer anderen Spielweise.

|

|

Durch die vielen Möglichkeiten, in die Klangerzeugung einzugreifen, ergibt sich eine solide Palette unterschiedlicher Klänge. Viele dieser Eingriffe sind zudem einfach zu verstehen und produzieren vorhersagbare Ergebnisse. Das erklärt den Erfolg der subtraktiven Synthese.

Subtraktive Synthese in den 70ern…

…und im 21. Jahrhundert.

Wir hatten bei der subtraktiven Synthese gesehen, dass sich sehr einfach ein Vibrato realisieren lässt, nämlich durch ein Schwingen der Tonhöhe. Da die Tonhöhe selbst schon eine Frequenz ist, spielen hier also zwei Frequenzen zusammen: die Frequenz des Tons und die Frequenz, mit der die Frequenz des Tons schwingt. Das ist eine Frequenzmodulation (FM), denn die Frequenz des Tons ist nicht konstant, sondern wird moduliert.

Beim Vibrato unterscheiden sich die beiden Frequenzen stark. Die Frequenz des Tons ist viel höher. Sie liegt in dem Bereich, der vom Ohr als Ton wahrgenommen wird, also über 20 Hz. Die Frequenz, mit der die Frequenz des Tons schwingt, liegt dagegen in dem Bereich, der noch als Schwingung wahrgenommen wird, also unterhalb von 20 Hz. Deshalb hört das Ohr ein Vibrato. Was wäre, wenn auch letztere Schwingung so schnell wäre, dass sie nicht mehr als Schwingung zu erkennen ist?

Eine 500 Hz Sinusschwingung, deren Frequenz zunehmend mit 0,5 Hz schwingt.

|

|

Faktor 10: Eine 500 Hz Sinusschwingung, deren Frequenz zunehmend mit 5 Hz schwingt.

|

|

Ein Vibrato. Die Schwingung ist schneller, aber noch immer langsam genug, um als Schwingung wahrgenommen zu werden.

Nochmal Faktor 10: Eine 500 Hz Sinusschwingung, deren Frequenz zunehmend mit 50 Hz schwingt.

|

|

Mit 50 Hz liegt die Frequenz der Schwingung der Frequenz jetzt ebenfalls im hörbaren Bereich. Sie wird nicht mehr als Schwingung wahrgenommen, sondern als eine Veränderung des Klangs.

Nochmal Faktor 10: Eine 500 Hz Sinusschwingung, deren Frequenz zunehmend mit 500 Hz schwingt, also der Frequenz des Tons selbst.

|

|

Es entsteht ein völlig neuer Klang. Obwohl hier nur zwei Sinusse zusammenspielen, hat das Ergebnis mit einem Sinus nichts mehr zu tun.

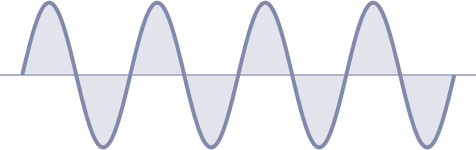

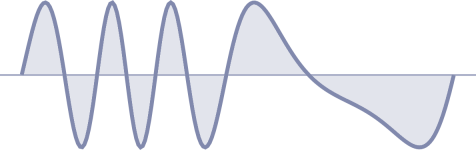

Dass die FM-Modulation den Klang des Tons ändert, liegt daran, dass sie seine Wellenform ändert. Ein Beispiel. Das sei der Ton, ein einfacher Sinus:

…und das die Schwingung der Tonhöhe, ebenfalls ein Sinus:

Wo die Kurve der Schwingung über dem Mittel liegt, erhöht sich die Frequenz des Tons, d.h. dessen Kurve wird auf der Zeitachse gestaucht. Wo die Kurve der Schwingung unter dem Mittel liegt, verringert sich die Frequenz des Tons, die Kurve wird gestreckt. Danach ist die Wellenform des Tons kein Sinus mehr, sondern verzerrt. Bei leichter Schwingung der Frequenz sähe das z.B. so aus:

…und bei etwas stärkerer so:

Jede Wellenform klingt anders. Allein durch Ändern des Ausmaßes, in dem die Frequenz des Tons moduliert wird, entsteht also ein ganzes Kontinuum verschiedener Klänge, wie oben in den beiden letzten Beispielen gehört. Die zweite große Stellschraube bei FM ist das Verhältnis der beiden Frequenzen – neben 10:1 und 1:1 aus den Beispielen sind natürlich noch zahlreiche andere Verhältnisse möglich.

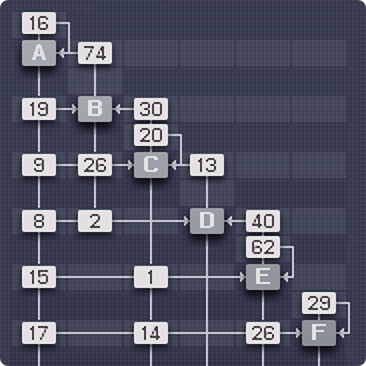

Mit all dem sind wir aber nur auf der ersten Stufe der Frequenzmodulation angelangt: zwei Frequenzen, von denen eine die andere moduliert.

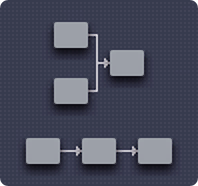

Das lässt sich ausbauen. Nimmt man noch eine dritte Frequenz hinzu, dann gibt es dafür zwei Möglichkeiten:

Entweder die zusätzliche Frequenz moduliert ebenfalls die Tonhöhe, sodass sich die beiden Modulationen überlagern. Oder sie moduliert die modulierende Frequenz, sodass die Frequenz des Tons mit einer Frequenz schwingt, die selbst schon mit einer Frequenz schwingt. Es gibt FM-Synthesizer mit sechs Frequenzen („Operatoren“), von denen jede jede andere und sich selbst modulieren kann, auch zirkulär, und für jede dieser Modulationen ist eine eigene Intensität einstellbar – eine Matrix von Modulationen.

Die FM-Synthese dringt in klangliche Gefilde vor, die der subtraktiven Synthese auf Grundlage einfacher Schwingungen wie Rechteck oder Sägezahn verschlossen bleiben. Leider hat sie einen Nachteil, den man beim Anblick obiger Modulationsmatrix vielleicht schon ahnt: Die Klänge, die sich aus den abstrakten Einstellungen ergeben, sind relativ schwer vorhersagbar. Das macht ein effizientes, zielstrebiges Sounddesign schwierig, und das Sounddesign ist in der Popmusik extrem wichtig. So erklärt sich der Werdegang dieser eigentlich sehr interessanten Syntheseform: Nach einem anfänglichen Hype in den 80ern dümpelt sie bei mittelmäßiger Beliebtheit.

Typische FM-Klänge

|

|

Die zwei Begriffe werden von Laien gerne synonym gebraucht, was insofern nicht ganz falsch ist, als viele Geräte tatsächlich beides gleichzeitig sind, etwa so:

Da allerdings die meisten Keyboards heute auf Sampling beruhen, nicht auf Synthese, würde man in so einem Fall die Besonderheit hervorheben und von einem Synthesizer sprechen.

Weiterhin gibt es Synthesizer, die per se keine Keyboards sind, weil sie keine Tastatur mitbringen.

Man nennt das die „Rack-Version“ oder „Desktop-Version“. Oder einen „Expander“, weil man damit alleine nicht musizieren kann – das Gerät erweitert ein System um Klänge.

Nicht zu vergessen: Synthese geht auch mit Software, und diese Synthesizer haben mitunter schon optisch…

so gar nichts mit einem Keyboard gemein.

Umgekehrt gibt es Keyboards auch ganz ohne eigene Klangerzeugung, was ebenfalls nur als Teil eines Systems Sinn ergibt, z.B. zum Spielen eines Software-Synthesizers.

| Weiter zu Teil |